前回まで、UV、IRと来ましたので、今回はHPLCについて話したいと思います。技術の発展により、HPLCを更に進化させた超高速液体クロマトグラフ(UHPLC)が出現しました。

原理を簡単に説明すると、粒子経の小さい充填剤カラムを用い、3倍の線流速、1/3のショートカラムを用いた場合でも同等の分離が可能になり、約1/10の時間でクロマトグラムが取得できるといったものです。その際、以前よりも高圧に耐えるシステムと、鋭いピークを検出するための検出器が必要です。この分析に対応したクロマトグラフがUHPLCです。

時間の短縮は述べた通りですが、流量と分析時間が減ることから、溶媒使用量も1/10程度に減少します。(再生時間も含めると更に減少します。)

UHPLC発売当初とは異なり、現在ではUHPLC用のカラムもかなり増えてきました。「素早く測定したい」「溶媒の使用量を抑えたい」という方で、まだ使ったことがないという方は、ぜひUHPLCのご使用をおすすめします。

【参考】

ジャスコエンジニアリング(株)作成パネル

2014年5月7日水曜日

2014年4月22日火曜日

時短、省溶媒分析のすゝめ(2) しみの抽出測定

繊維などの物質に混入した「しみ」を分析する場合、一般には、一度有機溶媒などで抽出し、それからサンプル調整して測定する必要があります。しかし、金蒸着ミラーと顕微赤外反射法を用いると、もっと簡単に測定することができます。

図に示すのは、布に付着した「しみ」です。これを手ごろな大きさにカットし、金蒸着ミラーにのせ、3μLのクロロホルムで抽出します。布を取ったあと、金蒸着ミラー上の残渣を顕微赤外反射法で測定します。

布などに付着した「しみ」を測定する場合には、非常に簡単に、すばやく測定できます。有機溶媒も、極少量で済みます。下図に、顕微赤外反射法で測定した「しみ」のIRスペクトルを示します。

図に示すのは、布に付着した「しみ」です。これを手ごろな大きさにカットし、金蒸着ミラーにのせ、3μLのクロロホルムで抽出します。布を取ったあと、金蒸着ミラー上の残渣を顕微赤外反射法で測定します。

|

| 図 布のしみを金蒸着ミラー上に抽出 |

布などに付着した「しみ」を測定する場合には、非常に簡単に、すばやく測定できます。有機溶媒も、極少量で済みます。下図に、顕微赤外反射法で測定した「しみ」のIRスペクトルを示します。

|

| 図 しみ(オイル)のIRスペクトル |

2014年4月9日水曜日

時短、省溶媒分析のすゝめ(1) 一滴分析

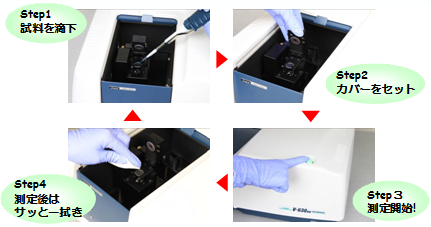

化学的な分析において、測定時間の短縮や溶媒使用量の低減は、コストや環境保護の観点からも非常に重要です。そこで、今回から数回に渡って「時短、省溶媒を実現する分析手法」をご紹介したいと思います。第一回は「一滴測定」です。

UV、蛍光、CD、基本、液体サンプルの分析は角セルに入れて行います。その場合、サンプルは2mL程度必要です。

日本分光の提供する一滴測定ユニットを用いると、サンプルを中央の部分に一滴滴下するだけで測定できます。5μL程度で測定ができ、サンプル自体の量を少なくすることが可能です。また、測定には滴下、測定後は拭く(回収も可能)だけで次の測定を行うことができ、非常にスピーディに分析ができます。UV、蛍光、CD、いずれにおいても1滴で測定することができます。

タンパク質のようにサンプルが貴重な場合に非常に有効です。測定時間を短縮したい場合にも効果を発揮します。タンパク質を測定するかた、沢山の試料を測定するかたは、このような方法もあることをお含みおきください。

UV、蛍光、CD、基本、液体サンプルの分析は角セルに入れて行います。その場合、サンプルは2mL程度必要です。

日本分光の提供する一滴測定ユニットを用いると、サンプルを中央の部分に一滴滴下するだけで測定できます。5μL程度で測定ができ、サンプル自体の量を少なくすることが可能です。また、測定には滴下、測定後は拭く(回収も可能)だけで次の測定を行うことができ、非常にスピーディに分析ができます。UV、蛍光、CD、いずれにおいても1滴で測定することができます。

タンパク質のようにサンプルが貴重な場合に非常に有効です。測定時間を短縮したい場合にも効果を発揮します。タンパク質を測定するかた、沢山の試料を測定するかたは、このような方法もあることをお含みおきください。

2014年4月7日月曜日

2014アカデミアキャンペーン

日本分光では、今年も教育関連機器向けに特別価格で各種分析機器をご提供させていただくキャンペーンを実施いたします。詳細につきましては、お問い合わせください。

2013年12月3日火曜日

ちょっとひと工夫<脂質⑨> /社員食堂の栄養士さんから(70)

引き続き中性脂肪を下げる工夫をご紹介します。

魚食を増やす

魚の中でも特に青魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)という脂肪酸には、

肝臓での脂肪の合成を抑える

▼

血液中の中性脂肪を下げる

▼

血栓と動脈硬化の予防

という嬉しい働きがあります。積極的に摂取したいですね。

具体的にどんな魚がいいのか、次回ご紹介します。

魚食を増やす

魚の中でも特に青魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)という脂肪酸には、

肝臓での脂肪の合成を抑える

▼

血液中の中性脂肪を下げる

▼

血栓と動脈硬化の予防

という嬉しい働きがあります。積極的に摂取したいですね。

具体的にどんな魚がいいのか、次回ご紹介します。

登録:

投稿 (Atom)